Губерния в старой открытке

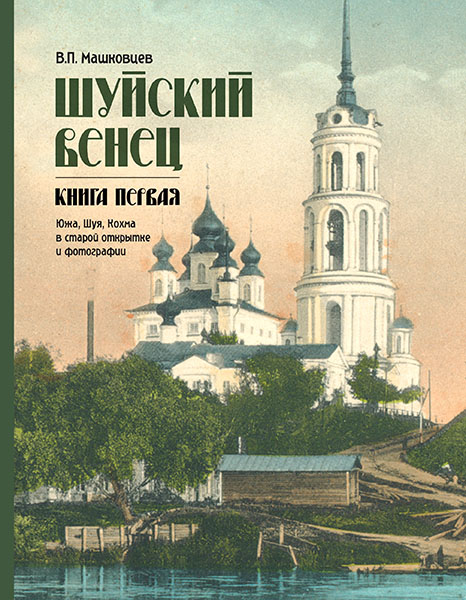

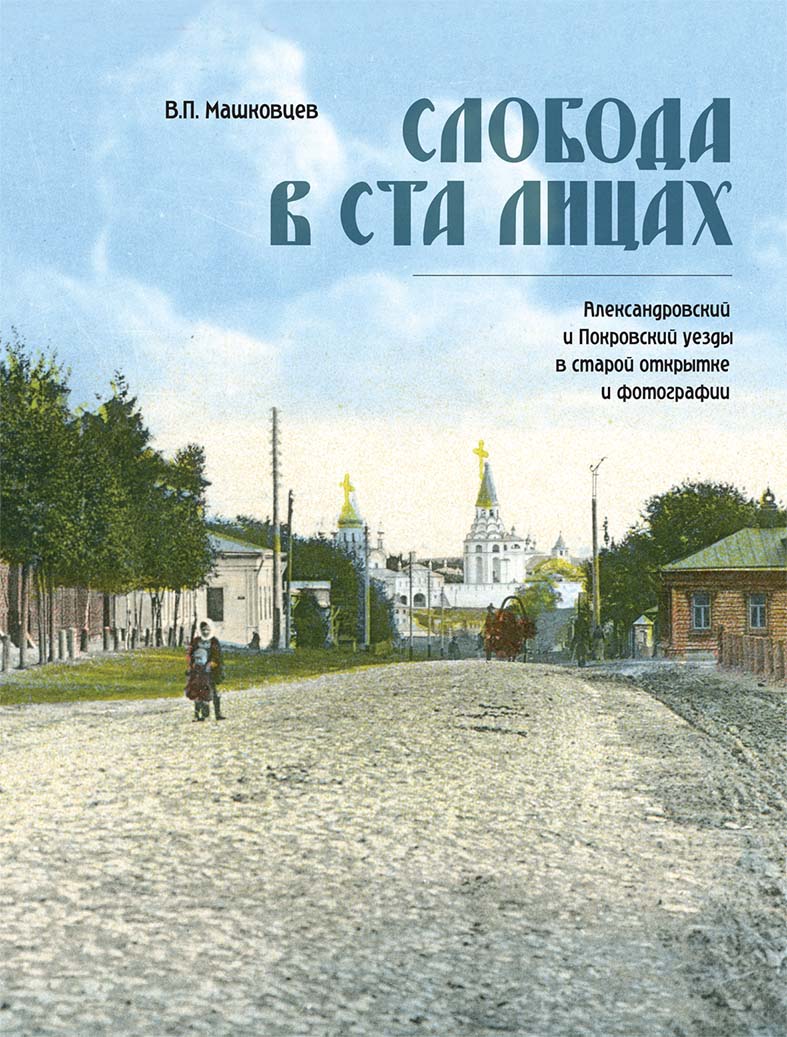

Слобода в ста лицах

Книга повествует о западной части Владимирской губернии, соседствующей с Московской. Читатель узнает непростую историю воссоединения погоста Орехово с селом Зуево, посетит уездный город Покров, что был и остается серединой пути между столицей древней Руси и «старой» столицей Российской Империи, насладится историей древнего Киржача, берущего свое начало от святой обители, основанной Сергием Радонежским. Книга познакомит с историей уникального Махрищского монастыря и деревянным фабричным городком Карабаново середины XIX века с великолепным храмом, коему позавидовал бы любой губернский город. А еще расскажет историю царской резиденции изящной архитектуры – Александровской слободой, искаженной многочисленными перестройками, и воздаст хвалу людям, некогда жившим в уездном Александрове. В конце пути читатель окажется в сказочном святом месте с дивным название Зосимова пустынь, некогда скрытом от окружающих на долгие десятилетия военной тайной

Губерния в старой открытке

Слобода в ста лицах

Авторы: Машковцев В.П.

Год выпуска: 2015

Стоимость: 1 500 руб

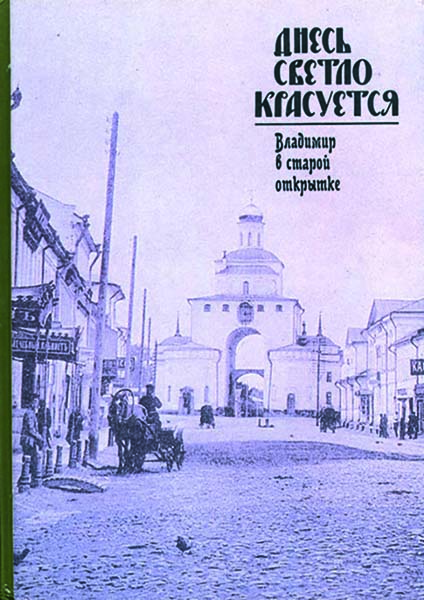

Владимир со своими бесконечными огородами в центре города и ближайшем предместье, в любой низинке или возвышенности, коих хватало по причине бесконечно изменяющегося рельефа, терял силы притяжения. Древний город привык жить тихо и незаметно, не слушая шума станков и начинающихся демонстраций по промышленному периметру губернии, где его влияние было административно минимальным или почти отсутствовало, особенно по границе со столичной Московией. …Таким вступали и в XXI век древние города нашей области. Что уж говорить о влиянии прежней губернской столицы на приграничные уезды? Они жили особой жизнью. О ней и пойдет речь в повествовании. А еще о Барановых, Зубовых, Морозовых, Соловьёвых, Недыхляевых и других незаурядных, умных и богатых купцах, что предпочитавших заявлять свои капиталы в «близлежащей» Москве.

«Слобода в ста лицах»

Любопытно, что параллельно правому берегу Клязьмы, с ореховской и никольской стороны, еще полтора столетия назад текла речка Бутырка. Согласно словарю Владимира Ивановича Даля, «бутырка – это изба, жилище, отдельное от общего селения, или дом на отшибе, особняком». В современном списке из 45 названий притоков реки Клязьмы такого названия уже нет, как и самой реки тоже.

«Орехово-Зуево. Как две губернии село делили.

После революции все «Главные» и «Большие» улицы наших городов превратились в улицы им. Ленина. Не обошла стороной эта удивительная особенность социализма и наш, к тому времени уже город, Орехово-Зуево. Улица Ленина пролегла через все правобережье города от вокзала до краеведческого музея в микрорайоне Крутое.

В 1901 г. вопрос об образовании единого поселения вновь обсуждался на специальном совещании в Никольском уже в присутствии министра внутренних дел Дмитрия Сергеевича Сипягина и владимирского губернатора. Но решения на этот счет так и не последовало. Ни шатко ни валко дело о присоединении села Зуева и образовании единого поселения по обе стороны непреодолимой реки продолжалось. И только в течение лета–осени 1917 года вопрос, наконец-то, был окончательно разрешен. Постановлением Временного Правительства от 21 сентября город Орехово-Зуево был образован объединением села Зуева, местечка Никольское и села Орехова.

Слобода в ста лицах»

Первая футбольная команда была создана еще в 1887 году, но эта команда, состоявшая только из англичан, вскоре распалась. В 1897 году несколько футбольных команд было организовано в районе Орехова-Зуева …среди игроков были рабочие, подмастерья, механики, а также административные и конторские служащие… В 1909 году по инициативе того же Г.Г. Чарнока была организована Орехово-Зуевская футбольная лига, был создан «Клуб-Спортъ» и команда «Морозовцы». А «27 июня 1910 г. Фирма В. Морозова торжественно открыла благотворительный плац, который долгое время считался лучшим плацем в России в парке народного гулянья господ Морозовых». Вообще, 1910 год был знаковым для истории российского футбола. Для сильнейших команд из Москвы был учрежден кубок имени Фульда, именно его розыгрыш, по сути дела, и стал первым чемпионатом в истории отечественного футбола. Команда «Морозовцев» четыре года подряд (1910, 1911, 1912, 1913) завоевывала первенство и кубок Фульда.

По воспоминаниям англичанина Г.Г. Чарнока (Г.Г. Чарнок был директором крутильно-ниточной и бумагопрядильной мануфактур Викулы Морозова)

«Слобода в ста лицах»

Как только Покров назначили городом, царица-матушка на плане 1788 года самолично спрямила центральную улицу. Узаконила, стало быть, где дОлжно быть кладбищу, торгу, тюрьме и храму. Сверху – две, а снизу одну улицу прибавила покороче. Одна стала со временем Ивановской, превратившись в кривенькую Советскую, а над ней вначале прямая Александровская со временем превратилась, иначе и не скажешь, – в извилистый Интернационал. На юге, со стороны Клязьмы, со времени своего уличного рождения была Дворянская, ставшая Октябрьской революции, но от этого все так же прямолинейная. Конечно же, царицей была утверждена поперечная магистраль – Троицкая, но любимый кнехт русских революционеров и здесь ее «завоевал». С тех пор это уже ул. Карла Либкнехта.

«Недолгое путешествие в уездный Покров или середина пути.

Вот и все, что мы с бабулей хотели рассказать тебе про историю уездного ПокрОва, или как здесь говорят ПокровА, административного центра «богатейшего» и самого населенного уезда Владимирской губернии начала XX века. По основным экономическим показателям Покровский уезд был одним из самых развитых в губернии, вторым после Шуйского, а по площади уступал только Судогодскому и Меленковскому уездам. Сам же Покров был неприметным городком «одной улицы». В нем в 1910 году проживало 8,6 тысяч жителей. При этом во Владимире в те времена было более 29 тысяч жителей, в Шуе – 32,3 тыс., а в Коврове более 16 тысяч, – столько же, сколько у нас в поселке Усть-Нера Оймяконского района Якутии, где мы с бабулей на берегу холодной Индигирки вместе учились в школе с четвертого класса.

Слобода в ста лицах»

Глядя на старые планы уже узнаваемого нами города Киржача, вдруг осознаешь, что изначально и навсегда он похож на расколотый линией реки древний ковчег, окаменевший на пересохшем русле древней Стромынки. «Рострум» его Селиванова гора, все еще стремится к древней Москве, а «корпус», со штурвалом с Благовещенским монастырем, где «Сергий Радонежский избрал его местом своего пребывания и освятил своими подвигами», хоть и сросся с рекой, но веками будет виден из бездны времени.

«Этот тихий неустроенный Киржач.

Правда, сегодня ковчег больше напоминает каравеллу, что обросла новыми ракушками-улицами и килями-районами с трубами-парусами, но она не сменила своего курса по владимирскому «шелковому пути», хоть и потеряла в первой трети XX века красивейший из парусов, оставив рану-пустырь, о котором поведем разговор. Было зло-время, когда ни руль, ни паруса для этого каменного корабля по неверию показались ненужными…

Слобода в ста лицах»

Не очень милостива была судьба к Махрищской обители после кончины в 1406 году преподобного. Сильный пожар оставил ее в запустении почти на сотню лет. Когда это случилось, доподлинно не известно, но, как свидетельствует Иоасаф, автор жития преподобного Стефана, после этого бедствия «устав преподобного и он сам были почти забыты».

«Махра, и не одна..

При царе Василии Ивановиче (1479–1555), батюшке Ивана Грозного, в 1506 году все владения монастыря были освобождены от пошлин. Но подлинное возрождение святой обители началось после обретения святых мощей преподобного. И время этого удивительного события растягивается на треть века с 1525 по 1557 год. С той поры 27 июля по новому стилю православная церковь чтит память преподобного Стефана Махрищского, основателя Махрищского и Авнежского Троицких монастырей, современника и подвижника преподобного Сергия Радонежского.

Остается только добавить, что при речке Махорке, вить, что вблизи реки Дубны, есть еще одно селение с названием Махра – на севере от Сергиева Посада, за городом Краснозаводском и знаменитым своей деревянной резьбой поселком Богородское. Пустошь Махра известна с 1572 года, с 1814 года в этом селе уже стояли каменные храмы. Вот так, оказывается, в этих краях Махра не одинока.

Слобода в ста лицах»

Удивителен был Павел Фёдорович Карабанов своей неуемной страстью к собирательству исторических анекдотов (маленьких историй), легендах о лицах высшего общества, рассказов очевидцев политических или придворных событий, их воспоминаний. Разумеется, эту работу мог выполнять только человек, склонный к беседе, с неподдельным интересом к событию, с умением расположить к себе собеседника и неутомимым желанием все записывать и фиксировать. И люди позволяли ему это делать, доверяли его способности объективно осветить исторический факт. Эти записи стали доступны после смерти Карабанова благодаря книге «Списки замечательных лиц русских» (1860), дополненных князем Павлом Васильевичем Долгоруковым (1816–1868), непревзойденным специалистом по русской генеалогии, составителем «Российской родословной книги». …Возможно, Павел Федорович Карабанов никогда и не был в деревне Коробаново-Карабаново, живя в Москве, а летом – в своей усадьбе Егорьевское Каширского уезда.

«Карабаново и его обитатели.

В феврале 1870 года железная дорога Москва–Ярославль уже была построена. Владельцы стали ходатайствовать о железнодорожном ответвлении до Карабанова. Поскольку этот населенный пункт находился в глухом лесу и был соединен с уездным Александровом только проселочной дорогой. Строительство путей началось незамедлительно и внутри фабрики. К 1872 году дорога была готова, но первое время по территории фабрики и до Александрова перевозили строительные материалы, сырье и готовую продукцию по колеям на лошадях. В 1893 году дорога уже была продолжена до Киржача. К 1895 году появилось ответвление до Келерово–Кольчугино, далее до Юрьева-Польского, Гаврилова Посада и Иваново-Вознесенска. Но этим строительством занималось уже Акционерное общество «Кольчугинской железной дороги». А вот попасть из Карабанова через Орехово в губернский Владимир стало возможно по одной колее только в 1920 году. Одностороннее движение продолжалось до 1960-х годов…

Слобода в ста лицах»

Русские храмы практически всегда строились весьма быстро, поскольку каждый царь-батюшка желал, чтобы храм был возведен при его жизни. Нередко внук разбирал храм деда, чтобы на его месте построить свой! Или начинались пристройки и перестройки таким образом, что изначальный храм расплывался по земле приделами, притворами и папертями, в отличие от европейской традиции, где храмы возводились иногда веками по единому плану, а иные строятся до сих пор! И ни у кого не было и нет желания построить нечто в течение своей жизни на месте, где уже стоит храм.

«Александров.

Как бы то ни было, поставил государь городок, по-современному – резиденцию. Было в царском дворце все, от безопасного царского быта с многочисленной свитой, до принятия иностранных послов с соблюдением всех соответствующих ритуалов и правил.

…Вот и наступило время открыть самую печальную страницу истории Александровской слободы. Она началась с постепенного перехода всех ее зданий в ведение монастыря с полнейшей безобразной перестройкой изумительного бело-кирпичного дворцового комплекса. В сравнении с этим, запустение советского времени нам кажется детской шалостью, поскольку уже с 1930-х годов началось научное исследование слободских строений. Не наше это дело клеймить тавром «виноват». Но, как говорит сегодня молодежь, «ничего личного, только факты».

…Именно тогда и появился вдруг, случайно, поздно вечером в московской квартире, как запоздалый Дед Мороз, в гостях у двух одиноких и мечущихся женских сердец мужчина с «сочетанием ума и доброты» – Маврикий Александрович Минц (1886–1917). Появился и остался в этом семействе на два коротких и долгих года, став опорой и связующим звеном одиноких сестер со знаменитыми знакомыми, друзьями, бывшими мужьями и странными подругами. Если бы Маврикия не было, его необходимо было бы найти или придумать.

Слобода в ста лицах»

Треугольник Бужаниново–Арсаки–Гагино похож на искореженные XX веком песочные часы в оправе из железной дороги между станциями Арсаки-Бужаниново и безымянной дорогой от извилистой Молокчи до Ярославского шоссе. Такими они достались нам от предков. Дороги из Бужаниново и Арсаки уже не одно столетие сходятся в Гагино. Из этих воображаемых часов безвозвратно уходило время, не давая нам даже мгновения для посещения знаменитой обители «сильного жизнью» – Зосимы. Именно у бывшей Ульяновой, а сейчас Зосимовой пустыни, они искажены бесконечно прерывистыми и извилистыми дорогами. Однако мы счастливые люди, поскольку нам чудесным образом открылся еще один путь через обитель в дорогое сердцу Гагино. Найдена еще одна известная, но не всеми пройденная дорога, временно запрещенная и забытая во имя других целей.

«Зосимова пустынь. Родня и страшная военная тайна.

Слобода в ста лицах»

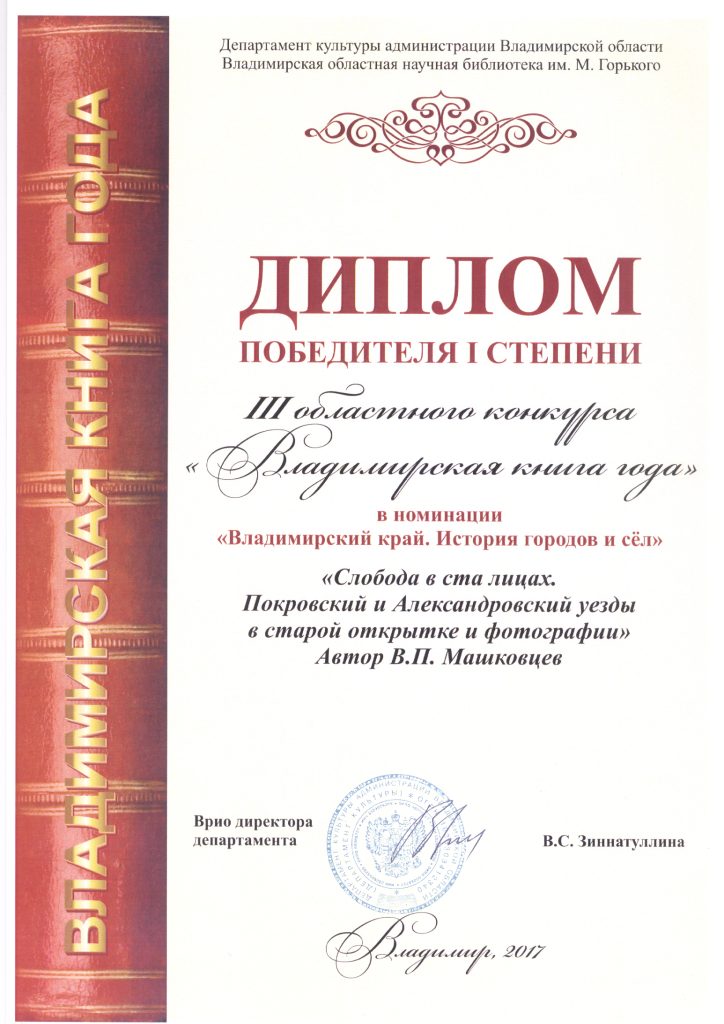

Книга «Слобода в ста лицах» отмечена дипломом победителя I степени областного конкурса «Владимирская книга года» в номинации «Владимирский край. История городов и сёл» департамента культуры администрации Владимирской области.

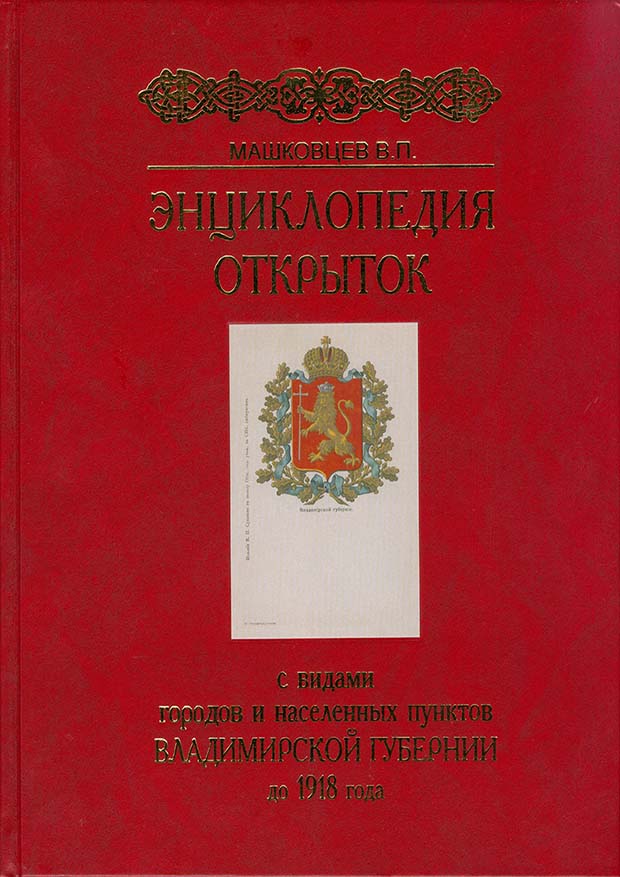

губерния в старой открытке

Вам также могут понравиться

Ниже — список книг, дополняющих тематику данной книги.