Губерния в старой открытке

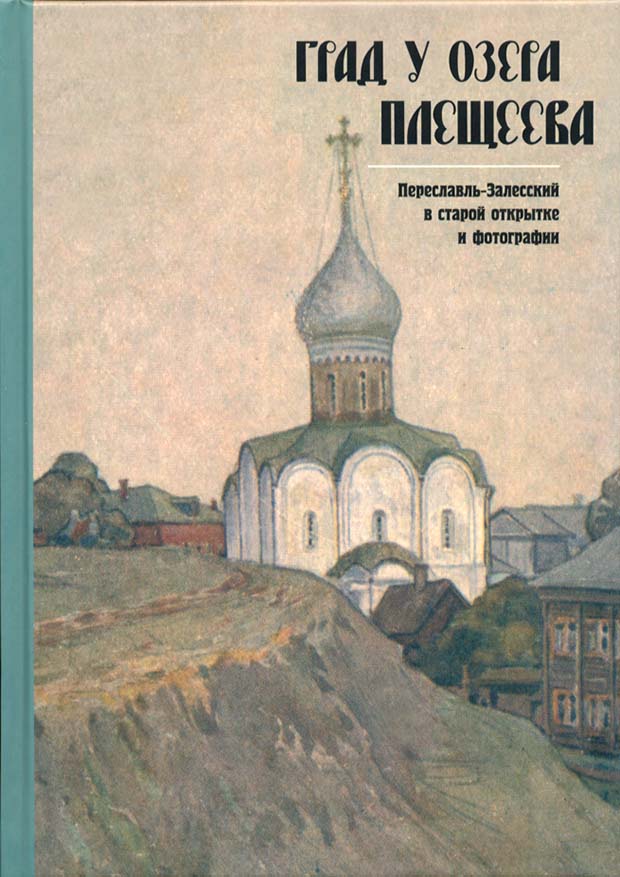

Град у озера Плещеева

Невыдуманные истории о Переславле-Залесском из воспоминаний дочери и внучки художника, фотографа, банкира В.И. Маркеллова. Более 300 старых открыток, фотографий и живописных полотен, большая часть которых публикуется впервые. Воспоминания об основателе переславского музея М.И. Смирнове, знаменитой школе живописи Д.Н. Кардовского и его супруги О.Л. Делла-Восс-Кардовской, семье Елховских и жизни земского врача Войно-Ясенецкого, а так же интереснейшие прогулки по древнему городу.

Губерния в старой открытке

Град у озера Плещеева

Авторы текста:

Кудрякова Елена Владимировна

Кудрякова Наталья Петровна

Год выпуска: 2008

304 с. тираж 1000 экз.

Стоимость: 1 000 руб

В книге «Град у озера Плещеева» авторы соединили застывшее на снимках прошлое с живыми воспоминаниями и свидетельствами очевидцев. Не было задачи написать полный и развернутый исторический очерк о древнем городе Переславль-Залесский. Книга должна стать для читателя своеобразной машиной времени, которая позволила ему пройти по улицам Переславля-Залесского и увидеть город глазами его тогдашних жителей. Цель книги — передать не только факты, и даже не столько их. Историческую достоверность можно отыскать в других источниках, выдержками из которых авторы книги щедро насытили ее страницы. В книге на первое место выведена живая человеческая память. Она может ошибаться, в ней могут быть провалы. Но она никогда не будет равнодушной. Авторы не отбросили личную оценку рассказчиц, чтобы читатель увидел, как они пытаются сохранить некую объективность. И как им этого – слава Богу – сделать не удается. Мы будем счастливы, если, прочитав книгу, Вы спросите себя: а что мой город? А как ходили по его улицам мои предки? О чем молились в его церквях? Какие подарки покупали друг другу в лавках и на ярмарках? Как переносили бури безжалостного XX века? Попытавшись найти ответы на эти вопросы, Вы, в свою очередь, начнете собирать нашу, растащенную по идеологически выдержанным учебникам, Российскую историю.

Приобретенный родителями дом был двухэтажным, с палисадником, обширным двором и большим участком земли под сад и огород. Стоял дом на главной улице, носившей название Ново-Московской… Мои более или менее осознанные воспоминания относятся к 1921-1925 гг. Наша семья занимала в доме верхний этаж. Наша семья основное время проводила в большой светлой комнате. Три окна выходила на центральную улицу и два во двор. Вторая комната была столовой, была еще и маленькая комната – спальня. Это была наша половина… Сам дом источал запах сухого дерева. Был он выстроен из бревен небывалой толщины (подобных я никогда более не видела)… В полуподвале под нами жили Дьячковы, а под Елоховскими была кухня… Было две коровы, овцы, три козы, 16 гусей и куры… Во дворе же была площадка для игры в крокет. За домом был сад. Это и было местом моих прогулок с рождения и в более поздние годы… За ворота своих домов детей не пускали. Мы могли выйти на прогулки на центральную улицу только со взрослыми.

«Град у озера Плещеева»

Рядом с нашим домом стоял одноэтажный пятиоконный дом Ивановых. Люди, вероятно, в прошлом были богатыми, так как у них имелся каретный сарай, где пылилась старая карета. Непростое происхождение живущих в этом доме подтверждал и тот факт, что в голодные послереволюционные годы они выменивали за картошку богатое верхнее женское одеяние… В те голодные годы семья донашивала прежние необыкновенные вещи – шелковые или давно вышедшие из моды и ставшие за долгое хранение смешными на мой детский взгляд. Особенно занятно было видеть наших соседей в таком странном одеянии, когда им приходилось заниматься хозяйством. Весьма скромное существование дома не сочеталось с претенциозной одеждой на его обитателях… Воспоминания относятся к 1921-1925 гг.

«Град у озера Плещеева»

В дореволюционное время, когда мои родители переехали в Переславль, в земской больнице работал врач Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий… Эта звучная фамилия запомнилась мне с раннего детства. Была она необычна по звучанию и поэтому вызвала мой интерес. Из рассказов родных я узнала, что это был необыкновенно одаренный доктор. Говорили о нем в несколько приглушенных тонах, полушепотом… Был он блистательным хирургом, но перед каждой операцией молился. Почему-то я думала, что человек с такой звучной фамилией должен быть очень красив. Мой отец вспоминал, что внешностью Валентин Феликсович обладал довольно заурядной. Носил очки, и было видно, что он косоват и у него больные глаза, с всегда красноватыми белками… Живя в Переславле-Залесском, Валентин Феликсович подготовил докторскую диссертацию. В 1917 году у него умерла жена, и жизнь его сильно переменилась… Позже пошли слухи, что он постригся в монахи…

«Град у озера Плещеева»

Директор Переславского краеведческого музея Михаил Иванович Смирнов однажды дал задание Дмитрию Николаевичу Кардовскому написать картину «Ленин в Переславских горках». Переславские Горки – это усадьба фабрикантов Ганшиных. Папу же (В.И. Маркеллова) попросили сфотографировать дом и окружающую природу. Фотография помогла Дмитрию Николаевичу точно воспроизвести план зданий на картине. В поездку пригласили Смирнова Михаила Ивановича, известного художника-переславца и профессора Академии художеств Кардовского Дмитрия Николаевича.

«Град у озера Плещеева»

В настоящее время картина висит на стене картинной галереи музея. Позднее эти фотографии Владимира Ивановича Маркелова сыграли еще одну роль. Случилось, что в 1927 году дом Ганшина сгорел, и по фотографии его воспроизвели заново.

Мои родители, Маркелловы, были близко знакомы с семьей Смирновых, и на этом основании я берусь поделиться впечатлениями.

«Град у озера Плещеева»

Их связывал интерес к краеведению. Михаил Иванович (Смирнов), как я узнала позже, был директором и основателем историко-художественного и краеведческого музея в Переславле-Залесском. Михаил Иванович всегда был инициативным человеком. Не остался он в стороне от событий страны и в февральскую революцию, был начальником милиции Переславля-Залесского при Временном правительстве. В 1919 году, по инициативе М.И. Смирнова, Г.П. Альбицкого, В.Е.Елоховского, А.П. Романовского, Г.А. Карташевского, было создано Переславль-Залесское Научно-Просветительское Общество (ПЕЗАНПРОБ).

В памяти всплывают многие эпизоды из той далекой, переславской жизни. Время было трудное. Папа после работы в финотделе, садился на велосипед и уезжал в местные деревни, где делал фотографии, зарисовки исторически интересных домов.

Вспоминается, что однажды, они привезли на лошади весьма странную вещь. Она была из камня и очень тяжелая. Яйцевидной формы, и сверху еще шар небольшого размера. Всё это отдаленно напоминало человека. Моя мама называла эту «скульптуру» идолом. Елховский и мой отец были большими энтузиастами, они помогали М.И.Смирнову организовывать Переславский музей, доставляли для него экспонаты. Увезли из нашего дома в музей и эту находку.

Супруга Владимира Ивановича (Смирнова), Мария Иосифовна (в девичестве Альтнер), разделяла все его интересы и, будучи женщиной очень умной и доброжелательной. Она была первым библиотекарем музея. Она подбирала материал по краеведению и делала переводы иностранной литературы. Родной язык Марии Иосифовны был чешский, но, она хорошо владела русским, немецким, французским языками и слабее английским. После открытия Переславского краеведческого музея в нем была собрана огромная масса книг, но краеведческая и научная литература продолжала поступать. Мария Иосифовна Альтнер начала свою работу с разборки и систематизации фондов и составления каталога принадлежавших музею книг.

«Град у озера Плещеева»

Вспоминая те времена, когда Смирновы бывали у нас по праздникам, и, сравнивая их с настоящей действительностью, поражаюсь насколько наивны были их – более, чем взрослых людей, — развлечения. Они самозабвенно играли в «испорченный телефон», танцевали кадриль под скрипку моего отца. Эти люди принесли много пользы обществу, сохранив необыкновенную чистоту души.

М.И. Смирнов в 1930 году был арестован по обвинению в «аполитизации и децентрализации науки» и приговорен к ссылке в Сибирь. Во время ареста у него были изъяты работы, которые так и не были впоследствии найдены.

В детстве я очень любила, когда родители брали меня с собой в Горицкий монастырь. Монастырь назывался ранее Успенским и был основан великим князем Иоанном Даниловичем Калитой приблизительно в 1334-1340 годы. Возобновлена обитель в 1392 году супругой великого князя Дмитрия Донского. По красоте местонахождения он не имел себе равных в этом крае. Величественно стоящий на высокой горе, он хорошо просматривается с низин близ озера и города. Поэтому монастырь вскоре стал называться Горицким. Помню, как мы входили в сказочные ворота. Это настоящее произведение искусства. Они выложены из кирпича разнообразными фигурками, что создает величественное и богатое впечатление.

«Град у озера Плещеева»

Я с любопытством смотрела с горы, на которой стол монастырь, на окружающую природу. Перед глазами открывалось зеленое поле и виднелось большое-пребольшое голубое озеро. Несмотря на детский возраст, я любовалась увиденным и стояла как зачарованная. Ок. 1927 г.

На южном берегу Плещеева озера расположена усадьба «Ботик», в память о бывшей потешной флотилии Петра I. В усадьбе специально был построен каменный павильон, где «на вечной было стоянке пришвартовано» единственное сохранившееся судно из потешной флотилии Петра Великого. Бот «Фортуна» сделан чуть ли не руками государя. Как говорили переславцы, остальные суда были уничтожены пожаром. Этот музей – первый в Переславском крае – открыт в 1803 году. В 1913 году в усадьбе проходило празднование, посвященое 300-летию дома Романовых. На торжество прибыл император Николай II с августейшими дочерьми. К торжественному событию была выстроена веранда с великолепной колоннадой, от которой спускалась с горы и вела на пристань широкая лестница.

«Град у озера Плещеева»

Почему мой папа нечасто вспоминал это событие? В конце 1930-х годов папа выбросил в моем присутствии медаль «За добросовестную службу» в заросли к могилам в приалтарной части храма Троицкой церкви во Владимире. «Так она лучше сохранится!» — полушепотом сказал отец. Так стирали, соскабливали память о прежних годах, о причастности наших предков к прежним событиям.

Сегодня здание бывшей женской гимназии не выглядит столь грациозным, как на старых открытках. Исчезли украшения с крыши здания и по его периметру. Нет и в помине тонкой металлической ограды и, конечно, надписи с нижней части ската крыши. Сегодня здание гимназии вросло в землю. Нет и двух симметричных входов на озелененную территорию гимназии. Так ли интересна сегодня внутренняя планировка здания, выходят ли из центрального зала гимназии в классы множество дверей, мне неизвестно.

«Град у озера Плещеева»

В книге переплетены судьбы семей и людей, которые в период революции организовали краеведческий музей Переславля-Залесского, Владимирское отделение Союза художников. В.И.Маркеллов, М.И.Смирнов, П.М.Мещанинов, М.М.Эндриксон. В книге своими воспоминаниями о ранних послереволюционных годах и переплетении судеб этих людей делится дочь В.И. Маркелова.

Это место, где когда-то наши предки поклонялись древним, дохристианским богам. Позже здесь находился один из древнейших монастырей на Руси и кладбище. Расположено это некогда святое место на севере от Ростовской заставы за Кузнечной улицей, недалеко от Никитсткого монастыря в Борисоглебской слободе Переславля-Залесского.

«Град у озера Плещеева»

Здесь в стародавние языческие времена на одном из холмов было капище, с огромным валуном «синим камнем». После принятия христианства, приблизительно с XII века, здесь находился Борисоглебский Нодозерный или Борисоглабский на горе монастырь, основанный святым благоверным князем Борисом, первым русским святым.

После упразднения епархии на этом месте основано кладбище. На снимке, сделанным Маркелловым В.И. в 1920-е годы, прекрасно видно старое городское кладбище с южной стороны, его ограду. Но снимок этих же лет из коллекции переславского краеведа А.М. Шабаршина в полной мере показывает дальнейшую судьбу этого некогда святого места. Справа в дымке – пятиглавая Владимирская церковь, которую в «Путеводителе и справочнике» 1928 года уже характеризуют как «руины».

В 1361 и 1371 году Переславль был захвачен Суздальским князем Дмитрием Константиновичем, отцом княгини Евдокии Дмитриевны, впоследствии жены Дмитрия Донского. Предание гласит, что в 1382 году жители Переславля, спасаясь от нашествия Тохтамыша, на лодках и плотах отплыли на середину озера. Враги преследовали беглецов, но на озеро спустился густой туман, который спас переславцев. Город же был сожжен. Среди спасенных чудесным образом была и супруга князя Дмитрия Донского Евдокия Дмитриевна, пришедшая сюда на богомолье из Москвы. В благодарность за свое чудесное спасение Евдокия вновь отстроила Горицкий монастырь, а переславцы с тех пор каждое шестое воскресенье после Пасхи устраивали крестный ход на плотах по реке к центру озера. До сих пор в народе он так и называется «шестое воскресенье», только после этого разрешается купаться. В этот праздник все радовались лету и предстоящему купанию, благодаря Всевышнего за земные блага. Возобновится ли праздник вновь?

«Град у озера Плещеева»

губерния в старой открытке

Вам также могут понравиться

Ниже — список книг, дополняющих тематику данной книги.